在新能源汽車領域,中車時代電氣借力在牽引變流技術、功率半導體、傳感器、減振降噪技術的積淀,布局了乘用車電驅動系統產品、汽車級功率半導體器件、汽車級傳感器、汽車減振降噪產品等業務,其同心多元化戰略正在顛覆人們對于新能源企業自主發展的認知,威力巨大。

2019 年 5 月,余康和他的同事們參加了中車株洲所成立 60 周年的慶典。慶典上,他們與株洲所的前輩共同回顧了六十年來的成就:從設計研發韶 1 系列電力機車艱難起步,株洲所先后主導或參與設計研發了中國第一臺交流傳動電力機車、中國第一臺高速動車組、全球首款智軌電車……

往日的輝煌并不遙遠。“當乘坐高鐵的時候,人們并不知道它裝載了株洲所八大子系統,但這復興號上的‘中國芯’,只是中車株洲所自主研發皇冠上眾多寶石中的一顆。”余康驕傲地說。

人們更為關心的是,眼下,在國際巨頭們競相進行電動化轉型、努力挽回中國新能源市場的背景下,以中車時代電氣為代表的新能源汽車核心零部件制造商保持先發優勢是否成為可能?

布局

新能源汽車2018年表現不俗,在某種程度上,這也是中車株洲所遠見的產物。時至今日,其用于核心部件的研發費用超過40 億元人民幣,投入達十六年之久,且幾經波折。很少有人知道,這一最具戰略眼光的決斷是幾乎在中車株洲所開啟高鐵攻堅戰同時做出的。

2004年,國務院確定了“ 引進先進技術、聯合設計生產、打造中國品牌”的戰略部署,中車株洲所成為 200 公里動車組項目技術受讓方,對口承擔日本三菱電機牽引變流和網絡控制技術的引進、吸收、消化任務,從那時起到 2017 年 6 月,裝載中車株洲所八大子系統的“復興號”在京滬線雙向首發,中國高鐵正式邁入具有中國血統的“復興號”時代。那一場驚心動魄的高鐵攻堅戰讓中車株洲所一戰成名,更成為中車株洲所布局新能源汽車產業的底氣。談及轉戰新能源汽車領域的初衷,余康認為中車株洲所用了幾十年的時間研究能源的轉換課題,用 “牽引變流器 ”將電能轉換為機械能,并將這一技術應用于實際當中。在交通領域,除了軌道交通外,電動汽車是另一條重要途徑。

早在 2002 年,中車株洲所就開始嘗試將最初應用于軌道交通的電氣傳動及控制技術、交流技術等應用于新能源汽車領域,開發出商用車電驅動系統。從此時開始,立足軌道交通主業,利用行業核心技術進行相關領域產業化延伸,打造多元產業集群,一場改變產業格局的大幕正式拉開。

盡管擁有深厚的技術積累和產業鏈優勢,但多數人對其前景顧慮重重。事實證明亦是如此——如何將技術優勢轉化為市場優勢,是中車株洲所在電動汽車面臨的首要挑戰。

“確實太早了,那個時候新能源汽車還僅僅是一些概念和理念,當時國家并沒有相關政策去扶持,市場也沒有做好準備去接納,核心技術和現在相比也不夠成熟,成本居高不下。”2007 年,湖南中車時代電動汽車股份有限公司(簡稱“中車電動”)成立,以電動車輛電傳動系統及關鍵零部件技術工程化為切入點,致力于為電動車輛行業提供電傳動系統的全面解決方案。

由于各種原因,中車電動生產出來的電動大巴在很長的一段時間面臨市場開拓難題。中車株洲所決策層并未因此陷入恐慌,相反,加大了將高鐵最新技術向新能源汽車延伸的研發力度,以降低成本、等待時機。幾年后,這成為中車電動大巴抓住 “十二五”期間株洲市打造綠色能源城市契機的關鍵。即使在市場推廣最難的時期,他們仍花費了近兩年的時間對電驅系統在乘用車領域的應用進行了探討,并決定進行專業分工,將乘用車的電驅系統與商用車區分開,以滿足不同市場的需求。

2014 年,中車時代電氣汽車事業部成立,此舉使得中車以市場需求為中心的技術研發優勢更加充分地得以發揮。“想在行業持續領先就要有長遠的眼光,在困難時,能夠做艱難的決定并堅持下來。 ”余康說,“在好的時光賺快錢,失去的往往是未來更好的時光。”

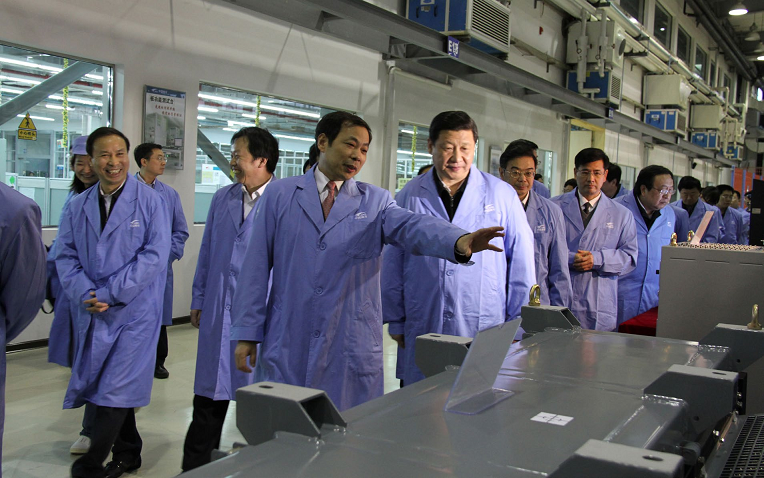

株洲中車時代電氣股份有限公司汽車事業部總經理 余康

踞高

在新能源汽車領域,中車時代電氣借力在牽引變流技術、功率半導體、傳感器、減振降噪技術的積淀,布局了乘用車電驅動系統產品、汽車級功率半導體器件、汽車級傳感器、汽車減振降噪產品等業務,其同心多元化戰略正在顛覆人們對于新能源企業自主發展的認知,威力巨大。

沒有人會質疑中車株洲所的創造力。這家承擔了中國軌道交通歷年來最重要的科技攻關任務、擁有包括中國工程院院士、教授級高級工程師和博士、碩士在內的 6000 人科技團隊的企業對新能源汽車傾注了極大的熱情。

汽車事業部成立之初,7 名博士用兩天時間攻克 EMC 電磁干擾難題的故事至今還被余康津津樂道。到今天,汽車事業部形成了電磁兼容、集成設計、無位置控制算法、二次開發能力和自動標定等電驅系統多項先進技術的核心能力,背后龐大的技術支持都讓他們在屢次挑戰中贏得突破。“對于一家新能源汽車零部件供應商而言,中車株洲所是絕無僅有的寶地和后盾。”

余康說,“有人說中車株洲所是巨人,我認為中車株洲所最為可貴的財富是傳承,是能夠站在巨人的肩膀上圖發展的理念,而不是從零開始,這也是自主創新的精髓所在。”

中國企業自主創新的模式正在改變,“一張白紙畫機車”的時代已經成為過去,要想實現快速的超越,必須要對世界最先進的技術有深入的認識和消化吸收。因此,要實現關鍵性技術領域的突破,中國企業都需要與跨國公司進行更深度的合作。

在中車株洲所,這樣的合作早已開始。

2008 年,中車時代電氣斥資近 1 億元收購英國丹尼克斯 75%的股權,完成中國軌道交通裝備企業首個海外并購項目,邁出中車時代電氣國際合作的第一步。

2014 年,以中車株洲所旗下A 股上市公司時代新材為主體整合德國博格橡膠與塑料有限公司,以進一步實現軌道交通減振降噪專有技術向汽車關鍵零部件產業延伸,這次合作突破了中車株洲所在高檔乘用車減振及降噪領域的技術壁壘。

2018 年中車時代電氣和德國浩夫爾集團組建合資公司,共同進行新能源汽車動力總成產品的研發和生產。德國浩夫爾集團(Hofer AG) 是一家在汽車行業以具有獨立開發能力而享譽全球的國際性公司,產品受到戴姆勒、阿斯頓? 馬丁、寶馬等國際一線品牌的好評。

一系列國際合作,讓中車株洲所逐一實現關鍵性技術的突破,在鞏固和加強軌道交通主業綜合實力的同時,隨著中國新能源市場爆發,中車株洲所在該領域的深遠布局顯示出了無可比擬的優勢。

破局

羅馬不是一天建成的,從核心部件的突破到整體的超越還有很長的路可以走。后補貼時代,中國新能源汽車相關企業陷入危情時刻,面對國際巨頭們的電動化轉型,血拼需要怎樣的大智慧?

“真正的大市場還沒有到來。”余康說。雖然發展勢頭迅猛,但受制于產能,汽車事業部還未實現規模化供貨。核心部件國產化在大幅降低成本的同時,也拉低了競爭對手的價格,給尚未大規模生產的汽車事業部帶來壓力,但毫無疑問,這種格局將成為推動中國電動汽車行業發展的催化劑。

更大的威脅來自于國際巨頭們的電動化轉型。

“這種改變無疑來自于中國市場的影響。”余康認為,“我們看到了這些外資品牌的變化,他們將3~5年的研發周期縮短至6個月,就是為了挽回和繼續搶占中國新能源市場。雖然暫時沒有那么多量產的車型上市,但他們始終沒有停止研發,加之其在動力電池技術方面的優勢和新能源領域的技術積累,一旦發力必然速度驚人。”

如何利用國內的產業鏈,做好自主品牌汽車,是一個重要課題。顯然,余康希望與國內整車企業建立起更加緊密的合作,共同推動中國電動汽車的整體進步。新能源汽車產業的異軍突起,將為全新供應鏈的開放帶來機會,從而使自主品牌零部件突破原有封閉的供應鏈體系成為可能。研發的“投入對于一個零部件企業來說是巨大的,作為整車企業,應該通過建立緊密的戰略合作關系來保護自主品牌零部件企業的創新。從短期看,這是對自主供應鏈的保護,從長遠看,這是對整個汽車產業、對國家安全的保護。”余康說,未來的路很長很難,我們可以忍辱負重,可以耐住寂寞,但最終一定要“成事”——這正是中車株洲所的企業文化,讓每個員工都有奮斗的目標,且可以不拘形式,不墨守陳規。

“2000年我進入中車株洲所的時候,最吸引我的是這里的創新氛圍和活力,特別是老一輩對新一代的信任和新一代對老一輩的傳承。和企業一樣,我們每一個人都是站在前輩肩膀 上,他們就是托起我們的巨人,我們也會是托起未來的巨人。”余康笑著說。